NEWS

2024.12.31(火)

ふるさと納税って何?意外と知らない仕組みや歴史、本来の目的を徹底解説

ふるさと納税は、地域の活性化に貢献できると同時に、税金の控除や魅力的な返礼品が受け取れる制度として、多くの人に利用されています。しかし、「なぜこの制度が生まれたのか?」「どんな目的があるのか?」といった本質的な部分については、知らない人が多いのではないでしょうか。

本記事では、ふるさと納税の仕組みや歴史、その本来の目的、具体的な利用手順や注意点までわかりやすく解説します。ぜひ最後までチェックしてください。

ふるさと納税とは?どんな制度?

ふるさと納税とは、個人が応援したい自治体や団体に「寄付」というかたちで納税ができる制度です。通常、納税は自分の住民票がある自治体に対して行われますが、この制度では自分の意思で寄付する地域を選べます。

また、寄付に対するお礼として、その地域の特産品などの返礼品が贈られることが多いことから、返礼品によって寄付をする自治体や団体を決める納税者も少なくありません。制度の利用者は年々増加しており、日本全国の地域活性化や課題解決を後押しする手段として注目されています。

・応援したい自治体や団体に寄付できる制度

ふるさと納税の大きな特徴は、「自治体以外にもNPO団体などの公共性の高い団体に寄付できる点」です。例えば、災害復興に取り組む団体や、教育・福祉・環境保護に注力するNPOなどが、寄付の対象となっています。

つまり、「生まれ故郷に恩返ししたい」や「困っている人の力になりたい」、「自分の関心のある分野に貢献したい」といった個人の想いに寄り添った寄付先の選択ができるのです。このように、寄付の相手や使い道が指定できるため、支援が必要な場所に直接想いを届けられる制度として高い社会的意義をもっています。

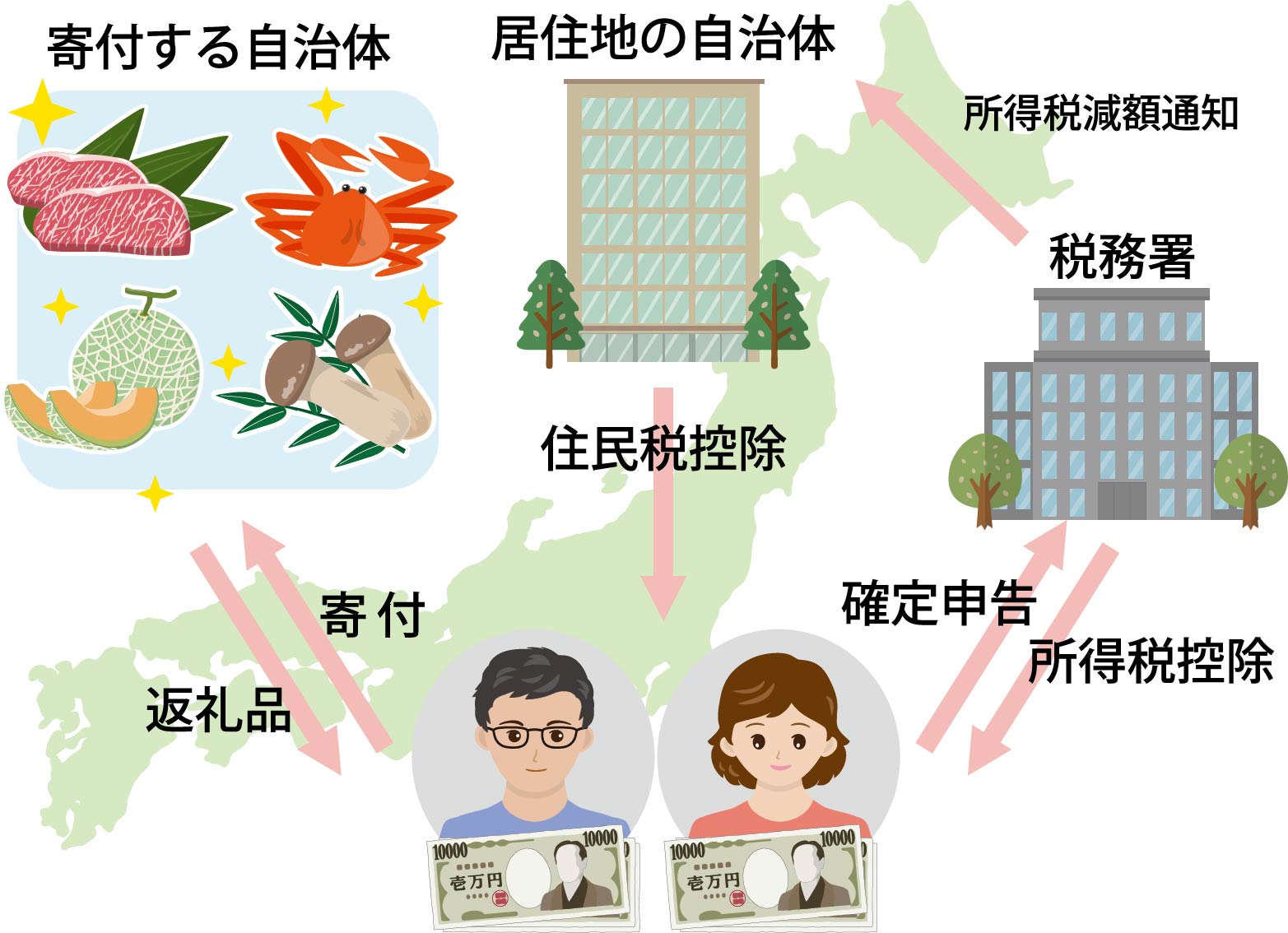

・ふるさと納税の仕組みについて

ふるさと納税の基本的な仕組みは、「寄付をして返礼品を受け取り、かつ税金控除が受けられる」というものです。例えば、1万円をある自治体に寄付した場合、その金額のうち2,000円を超える部分(この場合8,000円)が所得税や住民税から控除されます。

ただし控除を受けるには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きを行う必要があります。また、控除には所得に応じた上限があるため、事前に自分の控除限度額を確認しておくことが大切です。

正しい手順を踏めば実質2,000円の自己負担で地域支援が可能になるため、利用者にとっても地域にとっても非常にメリットのある制度といえるでしょう。

ふるさと納税を発案した人は?

ふるさと納税の構想を最初に提案したのは、2006年に当時の福井県知事であった西川一誠氏とされています。西川一誠氏は、「地方で育ち都会で働く。さらに退職後は地方に戻る」という人の循環システムに地方財政制度が対応できていないと訴えました。そして、その解決策として、故郷の自治体への寄付に税制控除を認める制度の導入を主張したのです。

つまり、都市部に移り住んだ人々が、税金を地方へ還元できる仕組みを作ることで、過疎化や少子高齢化といった地方の課題を緩和できるのではないかと考えたのです。このアイデアはその後、多くの国民の共感を呼び、制度化へとつながっていきました。

ふるさと納税制度を創設した人は?

ふるさと納税制度としての創設を実際に主導したのは、当時総務大臣であった菅義偉氏(後の内閣総理大臣)です。菅義偉氏は反対意見の多い中、「生まれ育った故郷に貢献したい」という国民の気持ちを制度としてかたちにしたいという思いからこの構想を推進。財務省や総務省などの関係省庁とも調整を重ね、2008年5月からふるさと納税の制度が始まりました。

この際の制度設計では、「寄付」と「税額控除」を組み合わせることで、国民がより使いやすい仕組みにすることが重要視されました。また、単なる財政支援ではなく、地方との新たなつながりや交流を生み出すきっかけとしても期待されていました。こうした政治的・行政的なバックアップによって、ふるさと納税は現実の制度として世に送り出されたのです。

ふるさと納税の歴史と歩み

ふるさと納税は2008年に制度としてスタートしましたが、当初は知名度が低く利用者も限られていました。しかし、2011年の東日本大震災をきっかけに寄付文化が見直され、復興支援の文脈でふるさと納税の意義が注目されるようになります。

その後、2015年に導入された「ワンストップ特例制度」や、一部の自治体が過剰ともいえる返礼品を用意した「返礼品競争」によって、一気に利用者が拡大。寄付額は右肩上がりで増加し、現在では年間1兆円規模の寄付が集まる一大制度へと成長しました。

一方で、過度な返礼品競争や自治体間の格差など課題も生じ、制度の見直しも繰り返されています。制度開始から現在に至るまで、ふるさと納税は時代に合わせて変化し続けています。

ふるさと納税が作られた本来の目的

ふるさと納税の本来の目的は、都市部への人口流出によって疲弊する地方自治体の財政を支え、地域の活性化を促進することにあります。とくに「生まれ育った地域へ恩返しがしたい」「思い入れのある地域を応援したい」という人々の想いを制度として実現するために設計されました。

また、単なる税金の移転にとどまらず、地域との関係性を再構築し、地方創生につなげることも狙いの一つです。さらに、返礼品による地域産業のPRや観光誘致、NPO支援など、多角的な地域支援の手段としての機能も強化されてきました。ふるさと納税は、地方と都市を結ぶ新たな「橋」として、日本全体の持続可能な発展に寄与することを目指しています。

ふるさと納税の魅力について

ふるさと納税の魅力は返礼品の受け取りだけではありません。ここでは、返礼品以外の主な魅力を3つ紹介します。

・思い入れのある地域の発展に貢献できる

ふるさと納税では、納税者が自由に自治体やNPOを選べるため、出身地やゆかりのある土地、応援したい地域に直接支援できます。例えば、災害復興中の地域や過疎化に悩む地域に寄付することで、その地域の持続的な発展に寄与することが可能です。

単なる税金の控除を目的とするのではなく、地域との心のつながりを再確認する手段としてもふるさと納税は魅力的といえます。

・寄付金の使い道を選び、指定することができる

ふるさと納税では、多くの自治体が寄付金の「使い道の選択肢」を用意しています。例えば、教育支援や子育て支援、環境保護、医療福祉など、目的に沿って寄付金の使用先を選択できます。どこにどう使われるのかを自ら選べることで、税金の使い道に主体的に関われるでしょう。

また、NPO団体などを指定できる自治体では、特定の社会課題解決に取り組む団体の支援もできるなど、意思をもった寄付が可能です。

・地域の特産品や訪問体験を得るきっかけとなる

ふるさと納税でもらえる返礼品には、各地の特産品や工芸品、さらには現地での宿泊・体験型サービスなど、地域ならではの魅力が詰まっています。単なる物品の受け取りではなく、訪問型の体験を通じて地域との関わりを深めるきっかけにもなるでしょう。

観光地として知られていない場所や特産品等を知る機会にもなり、新たな「お気に入りの町」に出会えるかもしれません。

ふるさと納税が普及した理由

ふるさと納税利用者が増加しているのは「利用したほうが得をする」と、多くの方が認識し始めたからです。その背景には、以下の要因が考えられます。

- ワンストップ特例制度による簡素化

- 自己負担額が2,000円のみ

- 選択肢が多く魅力的な返礼品

- 家計を助ける実用的な返礼品が多くある

それぞれ詳しく解説していきます。

・ワンストップ特例制度による簡素化

ふるさと納税が一般に浸透した最大の要因の一つが、ワンストップ特例制度の登場です。この制度により、確定申告をする必要のない給与所得者でも、ふるさと納税による控除を簡単に受けられるようになりました。

ワンストップ特例制度とは、寄付先が5つの自治体以内であれば、専用の申請書を提出するだけで税控除が受けられる仕組みです。これにより、「確定申告が面倒そう」「難しそうだからやめておこう」と感じていた方々の悩みが解消されました。結果として、より幅広い層がふるさと納税を利用するようになったのです。

・自己負担額が2,000円のみ

ふるさと納税のもう一つの大きな魅力は、実質的な自己負担が2,000円で済むという点です。控除上限額内での寄付であれば、寄付額から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から差し引かれる仕組みになっています。

つまり、高額な返礼品を受け取りながら、実質的な負担はわずか2,000円で済むわけです。この金額は「お得感」を非常に感じやすいため、制度の利用に対する心理的ハードルを下げています。このように、税制の優遇と返礼品のダブルの魅力により、多くの人が「やるべき理由しかない」と感じるようになっています。

・選択肢が多く魅力的な返礼品

ふるさと納税の返礼品は全国の特産品や工芸品、さらには宿泊券や体験型サービスまで多岐にわたります。その豊富で魅力的な選択肢が、多くの人にとって制度の利用動機になっています。

近年は地域の魅力を再発見できるような返礼品も増えており、「応援したい地域を選び、かつ自分も楽しめる」という好循環が生まれているほどです。加えて、各自治体も競争の中で魅力的な返礼品の開発に注力しており、利用者にとっては年々選ぶ楽しみが増しています。

・家計を助ける実用的な返礼品が多くある

ふるさと納税の返礼品には、「楽しみ」だけでなく「実用性」に富んだものも多く存在します。例えば、お米やお肉、日用品など日常生活に欠かせないアイテムが豊富に用意されており、家計の節約にもつながると好評です。

とくに物価上昇が家計を直撃している昨今、節約志向の家庭には非常にありがたい制度として認知されています。また、家族構成やライフスタイルに合わせて最適な返礼品を選べることも魅力の一つです。制度の普及には、この「実用的なお得感」も大きく貢献しているといえるでしょう。

ふるさと納税制度を利用するメリットとは

ここでは、ふるさと納税の制度を活用することで得られる、以下の3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

- 返礼品を受け取れる

- 税金の控除

- 寄付金の使い道を選択できる

それぞれのメリットをわかりやすく解説していきます。

・返礼品を受け取れる

ふるさと納税を語るうえで欠かせないのが、各自治体から提供される「返礼品」の存在です。全国各地の特産品や工芸品、体験型のサービスなど、普段はなかなか手に入らないような商品が返礼品として用意されており、寄付する楽しみが広がります。

例えば、ブランド牛や新鮮な魚介類、お米、フルーツ、お菓子などの食品類から、温泉旅館の宿泊券、地域限定のアクティビティまで、選択肢は非常に豊富です。とくに、地方の魅力を体感できるような返礼品は、自分へのご褒美や贈答品としても人気があります。

寄付額に応じた返礼品が届くため、実質2,000円の負担でこれらを手にできるのは、ふるさと納税ならではのメリットといえるでしょう。

・税金の控除

ふるさと納税のもう一つの大きなメリットが、税金の控除を受けられる点です。確定申告を行うことで、寄付した金額のうち2,000円を超える部分が所得税および翌年度の住民税から差し引かれます。

控除の上限額は年収や家族構成によって異なりますが、「ふるさと納税専用のシミュレーター」を利用することで、おおよその目安を確認することが可能です。また、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をしない会社員でも簡単に控除を受けられるようになっており、制度の利用ハードルが大きく下がっています。

税金を自分の意志で活かすことができるこの仕組みは、多くの人にとって納税の意識を高めるきっかけにもなっています。

・寄付金の使い道を選択できる

ふるさと納税の大きな特徴の一つである寄付金の「使い道」を自分で選べるという点も見逃せないポイントです。教育、福祉、観光、文化財保護、子育て支援など、各自治体が設定する複数のプロジェクトの中から、共感できる目的を選んで寄付ができます。

さらに最近では、災害復興支援や環境保護、地域医療の充実など、NPO団体が受け皿となるケースも増えており、「地域」だけでなく「テーマ」に共感して寄付するスタイルも広がっています。

このように、自分の関心に応じた使い道を選べることは、ふるさと納税が単なる節税対策を超えた「意味のある行動」へと進化している証ともいえるでしょう。

ふるさと納税の利用手順 5ステップ

ふるさと納税は制度としてはシンプルですが、実際に利用するにはいくつかのステップを踏む必要があります。初めての方でも迷わず手続きできるよう、ここではふるさと納税の基本的な流れを以下の5ステップに分けてご紹介します。

- 控除上限額の確認

- 寄付したい自治体や返礼品の選択

- 寄付の手続き・申込み

- 返礼品、寄付受領証明書を受け取る

- 税額控除の手続き

ステップごとに詳しく解説していきます。

①控除上限額の確認

ふるさと納税では、自己負担額2,000円を除いた寄付金が税金から控除されますが、控除できる金額には「上限」があります。この上限は、年収や扶養家族の有無、住宅ローンの有無などによって変動するため、事前の確認が重要です。上限を超えて寄付した金額は控除対象外となり、自己負担が増えてしまうため注意しましょう。

ふるさと納税を扱っているポータルサイトには、年収や家族構成などを入力するだけで簡単に控除上限額が計算できる「ふるさと納税専用のシミュレーター」が用意されています。正確な上限額を把握したうえで、無理のない範囲で寄付額を設定することが、ふるさと納税を賢く活用する重要なポイントです。

②寄付したい自治体や返礼品の選択

控除上限額がわかったら、次は寄付先の自治体と返礼品を選びましょう。ふるさと納税の魅力の一つは、全国の自治体から寄付する地域を自由に選べることです。自身の出身地や旅行で訪れて印象に残った場所、あるいは応援したい地域を選ぶのもよいでしょう。

また、返礼品で選ぶのも楽しみの一つです。ブランド牛や海の幸、フルーツなどの食品、日用品や工芸品、体験型の返礼品など種類は実に豊富です。最近ではNPO団体など自治体以外の寄付先も選べるようになっており、「どこに」「どんな思いで」寄付するのかを考えることが、ふるさと納税の醍醐味ともいえます。

③寄付の手続き・申込み

寄付先が決まったら、いよいよ申込み手続きです。ふるさと納税は、各自治体の公式サイトのほか、「ふるさとチョイス」「さとふる」「楽天ふるさと納税」などのポータルサイトからも手続きできます。

これらのサイトでは、返礼品の検索や比較、レビューの確認も簡単に行えるため、初めての方でもスムーズに寄付が可能です。寄付申込み時には、氏名や住所などの個人情報の入力とともに、返礼品の選択、寄付金額の設定、支払い方法の選択(クレジットカード・コンビニ決済など)を行います。

なお、税額控除を希望する場合は、後述する「ワンストップ特例申請」や「寄付金受領証明書」の受け取りが必要になります。

④返礼品、寄付受領証明書を受け取る

寄付手続きが完了すると、多くの場合返礼品は数日〜数週間後に自治体から届きます。(フルーツなど、収穫時期が決まっている商品は数ヶ月かかる場合もあります)同時に、「寄付金受領証明書」も送付されるので、確定申告を行う方はこれを大切に保管しておきましょう。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請書を提出する必要があります。申請書は、主にふるさと納税のポータルサイトの指示に従うか、自治体からの郵送、自身でダウンロードして手に入れます。(ワンストップ特例制度については次の章で詳しく解説します)

返礼品は季節ものや人気商品だと時間がかかることもあるため、到着まで余裕をもって待ちましょう。なお、寄付金受領証明書が届かない、あるいは返礼品が遅れている場合は、各自治体の窓口へ問い合わせを行えば対応してもらえます。

⑤税額控除の手続き

ふるさと納税で控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかを利用する必要があります。確定申告をする方は、寄付金受領証明書をもとに申告書に必要事項を記入し、税務署へ提出しましょう。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付した自治体が5団体以内であれば、確定申告を行わずに済みます。自治体から届く申請書に必要事項を記入し、マイナンバー確認書類とともに返送するだけで完了します。

会社員の方などで確定申告をしない場合は、この特例制度の活用が便利です。ただし、期限までに申請が完了していないと控除が適用されないため、早めの対応を心がけましょう。

ふるさと納税の手続きは2パターン

ふるさと納税に関する税金の控除を受けるための手続きは、先ほどから登場している「ワンストップ特例制度」の活用と、「確定申告」の2つの方法があります。どちらを選ぶかは、納税者の状況や寄付先の数によって異なります。ここでは、それぞれの方法について詳しく解説するので、いずれに該当するのかを確認してみましょう。

1.ワンストップ特例制度を利用

ワンストップ特例制度は、確定申告を必要としない給与所得者などが、簡単にふるさと納税の控除手続きを行える制度です。この制度を利用できる条件は、1年間に寄付した自治体数が5団体以内であること、かつ確定申告を行わない給与所得者であることが定められています。

手続きは非常にシンプルで、ふるさと納税のポータルサイト内に記載された指示に従うか、寄付後に自治体から送られてくる申請書(または自身でダウンロードした申請書)に必要事項を記入し、マイナンバー確認書類を添えて返送するだけで完了します。

提出期限は寄付を行った翌年の1月10日までとされており、それを過ぎると自動的に特例が無効となり、確定申告が必要になるため注意が必要です。簡易で便利な反面、条件が限られているため、自身が対象かどうかを確認したうえで利用しましょう。

2.確定申告で申告

確定申告を行う方や、6自治体以上に寄付を行った場合には、ワンストップ特例制度は利用できません。その場合は、通常の確定申告により控除の申請を行う必要があります。確定申告では、各自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」が必要ですので、なくさずに保管しておきましょう。

申告時には、寄付した金額や寄付先、控除額などを記入し、必要書類とともに税務署へ提出します。確定申告を行うことで、所得税および住民税の控除が適用され、翌年度の住民税が軽減されます。個人事業主や不動産所得のある方は、ふるさと納税の寄付とともに他の所得申告も行えるため、一度に手続きが済むでしょう。

ふるさと納税についての注意点

ふるさと納税は多くのメリットがある一方で、制度を正しく理解していないと「控除されない」「損をした」と感じてしまう可能性もあります。ここでは、利用時にとくに注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

・あくまでも税金の控除である

ふるさと納税で得られるのは「全額返金」ではなく、あくまで一定額の税金控除です。原則として、自己負担額2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除される仕組みになります。

したがって、控除対象にならない部分については自己負担となり、寄付額が高すぎると「得したつもりが、実は出費が増えていた」という結果になることもあります。制度の仕組みを理解したうえで、無理のない範囲で寄付することが重要です。

・寄付金としての支払いが発生する

ふるさと納税は「寄付」というかたちで実際にお金を支払う制度です。返礼品があるとはいえ、支払いは事前に発生するため、家計への影響を考慮する必要があります。

とくに年末にまとめて寄付をする方は、出費が重なる時期なので要注意です。また、返礼品が届くまでに時間がかかる場合もあるため、「すぐに返ってくる」ものではないことを念頭においておきましょう。あくまで寄付であることを理解し、計画的な利用を心がけることが大切です。

・申込者と納税者の名義が同じであることが必要

ふるさと納税の控除を受けるためには、寄付の申込者と税金を納める納税者が同じである必要があります。例えば、子どもの名前で申込みをした場合、実際に納税している親の税金からは控除されません。

家族でふるさと納税を活用する場合には、誰の名義で寄付するのかを事前に確認し、必要書類の記入や手続きを間違えないようしましょう。とくにワンストップ特例制度を使う場合、この名義不一致によって控除が無効になることもあるため注意が必要です。

・ワンストップ特例制度を利用するには条件がある

ワンストップ特例制度は便利ですが、利用には条件があります。まず、寄付する自治体が年間5つの団体以内であること、そして確定申告を必要としない給与所得者であることが前提です。

6つの自治体以上に寄付した場合は、自動的に確定申告が必要になります。また、申請書類を翌年1月10日までに提出しないと制度が無効になるため、提出期限にも要注意です。条件を満たしていない状態で申請しても控除は適用されないため、事前に制度の概要をしっかり確認しておきましょう。

・確定申告する場合はふるさと納税の申告も忘れずに

ワンストップ特例制度を利用しない、あるいは利用できない場合は、確定申告によってふるさと納税の控除を受ける必要があります。この際、自治体から届く「寄付金受領証明書」が必要になるため、紛失しないよう保管しましょう。

また、確定申告の期間は原則2月中旬から3月中旬(令和7年は2月17日から3月17日まで)と限られているため、忘れないようスケジュールを立てることが重要です。寄付金額や控除額の入力漏れがあると、正しく控除されない場合もあるため、慎重に申告しましょう。

・手数料が発生する支払方法もある

ふるさと納税の支払いは、クレジットカードやコンビニ払い、銀行振込など複数の方法が用意されていますが、一部の方法では手数料が発生する場合もあります。例えば、銀行振込での支払いでは振込手数料が自己負担になるケースもあるでしょう。

せっかく節税目的で寄付するのに、知らずに手数料を多く支払ってしまうのはもったいないと感じるはずです。支払い方法を選ぶ際は、手数料の有無をしっかり確認し、なるべく負担の少ない方法を選ぶことをおすすめします。

・控除限度額の超過分は自己負担となる

ふるさと納税で控除される金額には上限があります。自分の年収や家族構成などによって限度額が決まっており、それを超えて寄付をしても控除はされません。

つまり、限度額以上の寄付については全額自己負担となり、節税効果は得られません。限度額は各種シミュレーターで簡単に算出できますので、事前に確認してから寄付額を決めることが大切です。計画的に寄付することで、無駄のない賢いふるさと納税を行いましょう。

・その他控除と併用する際は手続き方法や控除限度額に要注意

ふるさと納税は住宅ローン控除や医療費控除など、他の所得控除とも併用可能ですが、その際には控除額の合計や申告方法に注意が必要です。例えば、医療費控除を多く受ける年は住民税の控除枠が減る可能性があるため、ふるさと納税による控除額も影響を受ける場合があります。

また、確定申告の際は各控除の正確な計算や記入が求められるため、ミスを避けるためにも事前に制度の仕組みを理解しておきましょう。併用する際は税理士や相談窓口の活用が有効です。

ふるさと納税を通じて貢献できること

ふるさと納税の制度は、都市部に住む人が自分にとって思い入れのある地方自治体を支援することで、地域の活性化や人口減少などの課題解決に寄与することを目的として始まりました。

さらに近年では、地域の課題解決に取り組むNPO法人や団体にも寄付ができるようになっており、選択肢はますます広がっています。ここでは、NPOへの寄付が可能な仕組みや、実際に映画館という文化施設を支援できるユニークな返礼例をご紹介します。

ふるさと納税でNPO法人にも寄付ができる

ふるさと納税というと、寄付先は「市町村の自治体」と思われがちですが、実はNPO法人や市民活動団体への寄付も可能です。これは、自治体が寄付の受付窓口となり、その寄付金を地域の課題解決に取り組む団体へとつなぐことで実現しています。

例えば、佐賀県では県内のNPO法人へのふるさと納税による寄付を受け付ける仕組みが整っており、子育て支援、教育、福祉、環境保全など幅広い分野での活動を応援することが可能です。

この仕組みを活用することで、納税者は単に返礼品を受け取るだけでなく、自らが関心のある社会課題に直接アクションを起こすことができるのです。とくに、都市に暮らしながらも地元や関心のある地域の取り組みを応援したいと考えている人にとっては、非常に有意義な制度だといえるでしょう。

ふるさと納税で映画館を応援!唐津市「シアターエンヤ」をご紹介

ふるさと納税を通じて、地域に根ざした文化施設を応援することもできます。その一例が、佐賀県唐津市にある小さな映画館「シアターエンヤ」です。この劇場は、KCC(Karatsu Culture Commission)が運営するNPO法人が管理しており、地域の映画文化の継承や市民の交流の場として機能しています。

「シアターエンヤ」を支援するふるさと納税の返礼品には、唐津の特産品はもちろん、映画館での上映体験や唐津の映画にちなんだグルメツアーといった「体験型返礼品」も多く用意されています。こうした返礼品は、実際に唐津を訪れることをきっかけに地域の魅力を体感できるため、単なる物品以上の価値があります。旅行を兼ねて地域を応援したいという方にはとくにおすすめです。

ただし、佐賀県にお住まいの方が佐賀県内のNPO法人にふるさと納税を行う場合、返礼品は受け取れない仕組みとなっているため、注意が必要です。それでも、自らの寄付が文化施設の運営や地域の活性化にダイレクトに役立つという点において、大きな意義があるといえるでしょう。

まとめ

ふるさと納税は、単なる節税制度や返礼品目当ての仕組みではなく、本来の目的は地域活性化や地域課題の解決を目的とした、社会貢献性の高い制度です。

また、控除上限額の計算やワンストップ特例制度など、利便性の高い仕組みが整っていることから、ふるさと納税は年々多くの人に活用され、普及しています。返礼品の魅力だけでなく、「なぜ寄付するのか」「何を応援したいのか」という視点をもつことで、この制度の意義はより深まっていくはずです。

あなたの想いが、地域の未来を明るく照らすきっかけになるかもしれません。ふるさと納税を通じて、社会とのつながりを感じながら、あなただけの寄付の目的を見つけてみてはいかがでしょうか。

【THEATER ENYA事務局】

〒847-0045 佐賀県唐津市京町1783 KARAE1階

TEL:050-1871-1433

FAX:050-1871-1437

▼公式Facebook

▼公式X(旧Twitter)

▼公式Instagram

【KARAE公式LINE@への登録案内】

KARAEの公式LINEに登録すると、もれなくKARAE TABLEのドリンク1杯プレゼント。KARAEのお得情報や映画のスケジュール、まちのイベント情報が届きます。500円につき1ポイント付与、10ポイントでKARAE TABLEのドリンク1杯を贈呈!KARAEリピーターの皆さん、お得で便利なKARAEの公式LINE登録がおススメです♪公式LINEはコチラから!

【シアター・エンヤ企画】

いきいき唐津株式会社

公式Instagram